消防用設備保守点検

消防用設備等はいついかなる火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。適切な作動を果たす為にあるのが「消防用設備点検」です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長、または消防署長に報告する義務があります。

火災はいつどんな時に発生するかわかりません。日常的に使用されないため忘れられがちですが、"経年劣化や不具合により被害が拡大した"ということを避けるためにも、定期的な保守点検を実施してください。

- しばらく消防用設備点検をしていない

- 今の業者に満足していない

- 消防法に詳しくなく、適正かどうかしっかり判断して欲しい

と、お考えのお客様は一度、永和防災にご相談ください!

当社では消防法に基づき、各種消防・消火設備の適切な点検を実施し、建築物と利用者の安全をサポートいたします。

点検をする人

- 消防設備士

- 消防設備点検資格者

※当社では有資格者が多数在籍しております。

点検する建築物

- 延べ面積1000m²以上の特定防火対象物

- 延べ面積1000m²以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

- 避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていないもの

点検実施の時期、報告書提出

| 機器点検 | 6ヶ月に1回以上 | 機器の作動、機能、外観を消防用設備に応じ、公示で定める基準に従い点検し確認する事です。 |

|---|---|---|

| 総合点検 | 1年に1回以上 | 消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を公示で定める基準に従い点検し確認することです。 |

| 報告書提出 | 特定防火対象物 | 1年に1回 |

|---|---|---|

| 非特定防火対象物 | 3年に1回 |

消防用設備概要

- 消火器

- 屋内消火栓設備

- スプリンクラー設備

- 水噴霧消火設備

- 泡消火設備

- 不活性ガス消火設備

- ハロゲン化物消火設備

- 粉末消火設備

- 屋外消火栓設備

- 動力消防ポンプ設備

- 自動火災報知設備

- ガス漏れ警報設備

- 漏電火災警報器

- 防火設備

- 非常警報器具及び設備

- 避難器具

- 誘導灯及び誘導標識

- 消防用水

- 排煙設備

- 連結送水管

- 非常コンセント設備

- 無線通信補助設備

- 非常電源(専用受電設備)

- 非常電源(自家発電設備)

- 非常電源(蓄電池設備)

- パッケージ型消火設備

- 消防機関へ通報する火災報知設備

点検の流れ

お問い合わせ・お見積もり

お客様よりお電話、お問い合わせフォームにてお問い合わせ。必要があれば現場調査にお伺いし、お見積もりの作成、提出。

※内容によりお見積りが出来ない場合がございますのでご了承下さい。

↓

点検実施日の決定

点検実施日が近づきましたら弊社より日程のご案内。

↓

点検実施

弊社よりお伺いし、点検を実施。

↓

報告書作成、消防署への提出

消防用設備点検結果報告書を作成後、お客様の建物の地域を管轄する消防署へ報告書を提出。

↓

お客様への報告書の提出

点検結果に不備事項がなければ完了となります。

点検結果で不備があった場合

不具合の改善のご提案

改善案と工事のお見積もりを提出致します。

↓

不具合の改修工事

オーナー様了承のもと、工事を致します。

防火対象物定期点検

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防庁(消防本部を置かない市長村においては、市町村長)又は消防署長に報告する事が義務づけられています。

点検をする人

- 総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、「防火対象物点検資格者免状」の交付を受けた者

点検する建築物

点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16項の2項)であって、次の表に掲げるものになります。

| 防火対象物 全体の収容人員 |

30人未満※1 | 30人以上300人未満※2 | 300人以上 |

|---|---|---|---|

| 点検報告義務の 有無 |

点検報告の義務はありません。 |

次の1及び2に該当する場合は点検報告が義務となります。

|

すべて点検報告の義務があります。 |

※1 (6)項口の用途が存するものは10人未満

※2 (6)項口の用途が存するものは10人以上300人未満

点検時期と報告書の提出

点検を1年に1回行い、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(※特例認定を除く)

| ※特例認定 | 定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を尊守しているものにあっては、防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防長又は消防署長の行う検査の結果、消防法令の尊守状況が優良なものとして認定された場合に、点検・報告の義務を3年以内に限り免除することとされています。 |

|---|

点検の流れ

お問い合わせ・お見積もり

お客様よりお電話、お問い合わせフォームにてお問い合わせ。必要があれば現場調査にお伺いし、お見積もりの作成、提出。

※内容によりお見積りが出来ない場合がございますのでご了承下さい。

↓

点検実施日の決定

点検実施日が近づきましたら弊社より日程のご案内。

↓

点検実施

弊社よりお伺いし、点検を実施。

↓

報告書作成、消防署への提出

防火対象物点検結果報告書を作成後、お客様の建物の地域を管轄する消防署へ報告書を提出。

↓

お客様への報告書の提出

不備事項があれば改善方法の助言をさせて頂きます。

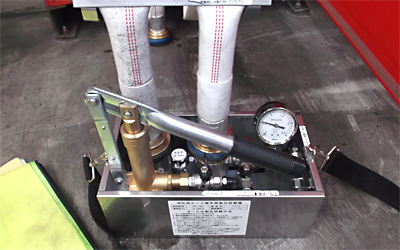

連結送水管耐圧試験・消防用ホース耐圧性能試験

耐圧性能試験とは、消防法の改正(平成14年7月1日施行)により、連結送水管、屋内消火栓、屋外消火栓等のホース、配管について耐圧試験が義務付けられました。

実際にはほとんど使用することがない連結送水管、屋内消火栓等の設備は年月が経つと劣化し、いざという時の消火活動に支障が出る場合があるからです。

配管の耐圧性能試験

(連結送水管設備)

設置後10年を経過した配管に所定の水圧をかけて漏水しない事を確認します。その後試験は3年毎に実施します

ホースの耐圧性能試験

(屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管設備 等)

製造されてから10年以上を経過したホースの全数の端末部に所定の水圧を5分間かけて漏水がない事を確認します。その後試験は3年毎に実施します。また、10年を経過しても耐圧性能試験をせずに新しいホースに交換する方法もあります。